コラム

2024年12月、DPFJは「政権選択後のデジタル政策」[1]と題する政策アジェンダ(今後デジタル政策として検討していく重点項目)を公表した。本アジェンダでは2024年を「世界60か国以上で国政選挙が行われ、世界の人口の半分以上が自らの代表である政治家を選ぶ重要な年となった」と位置付けた。そして各国の国政選挙における主要論点は、G20首脳宣言(2024年11月)[2]が指摘したように、「国内及び国家間の不平等が、我々が直面するグローバルな課題の根底にあり、これらの課題によってこの不平等が悪化している」状況をどう変えていくかという点にあった。この「分配の不平等の是正」というテーマはデジタル政策においても大きな検討課題だ。

そこで本稿では、各国の政権選択の結果を受け、2025年前半のデジタル政策の方向性や議論の内容について、デジタル政策の観点(具体的には、データガバナンス、AIガバナンス、セキュリティガバナンスを含むデジタルガバナンス)から振り返るとともに、政権交代に伴う関係各国の関係性の変化について俯瞰する。

データガバナンス—動き出す制度整備

(民間組織の動向)

DPFJは2024年10月に「データガバナンスの推進」(DSA及びJDTFを含む三団体による提言、以下「DPFJ提言」という。)と題する提言を公表した。この提言では、データという戦略的な無形資産を最大限活用し、社会課題の解決及び付加価値の創造を進め、地方再生、新産業創出、経済安全保障強化を実現するための制度整備を進めるという方向性を提示した。

同様に、日本経団連は「産業データスペースの構築に向けて」(2024年10月)[3]及び「産業データスペースの構築に向けた第2次提言」(2025年5月)[4]という2つの提言を公表し、データスペースの構築等に向けた官民協議会の設立等について提言した。

((政府・与党の動向)

こうした民間側の動向を踏まえ、2025年5月、自民党デジタル社会推進本部は「デジタルニッポン2025」 [5]を公表したが、その中で「データが価値創出の源泉となる現代において、社会課題の解決や新たなビジネスの創出に資する柔軟かつ効率的なデータ連携システムの構築は、あらゆる産業や公共サービスにとって不可欠」との認識を示しつつ、具体的な推進項目として、

・分野横断で活用可能なデータ連携基盤の構築

・デジタル庁の司令塔機能の強化

・産業データスペースの構築加速

・データ連携促進のための包括的法制度(トラスト法制を含む)」の整備

などを掲げ、データスペースを軸とするデータガバナンスを推進する姿勢を明確にした。

これを受け政府は、2025年6月、デジタル行財政改革会議が「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」 [6]を決定した。この基本方針では、

・データ連携のための共通基盤(デジタル公共インフラ[7])の整備に向けた官民データ活用推進基本法の抜本改正などの検討(次期通常国会に法案を提出)

・トラストサービスに関する基盤整備

・データの標準化等の国際標準化の推進

などが盛り込まれ、官民でデータ活用の推進に向けた足並みが揃うこととなった。そして、こうした方向性を具体化するため、2025年6月、デジタル庁及び日本経団連が議長となってデジタルエコシステム官民協議会[8]が新たに設立されることが公表された。本協議会にはDPFJを含む関連三団体も参加することとなっており、本年秋から活動が本格化するものと期待されている。

こうしたデータ駆動社会への移行に伴う制度整備に関連して、以下の3点についても今後の議論の動向を注視していく必要がある。

(GDP統計の見直し)

まず、データ駆動社会に向けてはデータエコノミーが経済全体に与えるインパクト等の分析を行うことができる環境が整っていないという問題意識の下、これを改善すべく新しい経済統計の見直しに向けた動きが出てきている。

具体的には、2025年3月、国連統計委員会が2025SNA (新しいGDP基準) を採択した [9]。そのポイントは「データの価値計測・資本化」である。

ちなみに新基準に適合したGDP統計の策定について各国は2029〜2030年を導入目標として取り組むことになっており、引き続きその動向を注視していく必要がある。

(競争法の継続的見直し)

次に、DPFJ提言では、「昨今の各国の選挙戦の主要論点の一つが所得分配の是正にあり、国内市場を守ろうとする保護主義的な色彩が強まる傾向が見られる中、データの自由な越境流通を促す方向に各国のデジタル政策が向かうよう動向を注視していかなければならない」としている。

すなわち、データという無形資産の比重が高まるにつれて、冒頭に触れた「分配の不平等の是正」という観点から、少数の事業者によるデータ独占の是正策を社会システムとしてビルトインしていく必要がある。これは、データという資産が、著しい規模の経済性に起因する「限界費用ゼロ」という特性や非競合性によって市場の寡占性を生み出しやすくなっており、欧州や日本で展開されてきたGAFAを対象とする大規模プラットフォーム規制などの競争法の強化について、市場構造が早い速度で変化していくことから継続的な検証・見直しによって実効性を確保していくことが求められる。

(デジタル民主主義をめぐる議論)

さらに、データの偏在を防ぐという観点からはデジタル時代の選挙制度を含む政治参画、民主主義のあり方についても旧来の制度を必要に応じて見直すとともに、デジタル技術を活用した新しいデジタル民主主義のあり方についても議論を深めていかなければならない [10]。

AIガバナンス—顕在化する新たな分断

(非規制を基本とするAI法は妥当)

次にAIガバナンスの在り方について、DPFJ提言では、別途策定した「AIガバナンスの枠組みの構築に向けて(ver. 2.0)」(2025年12月) [11]を踏まえ、AIのリスクの最小化、AIの利便性を最大限享受できる環境の整備、こうした環境を可能な限り自律的に実現するための市場創出の3項目を基本的視点として掲げつつ、具体的には、

・最小限の規制と自主的リスク管理を軸とするAI基本法の制定

・教育・医療分野をはじめとする広範な分野におけるAIの積極的活用

・AIを軸とする新産業創出のための総合戦略の策定

などを推進することが重要であると指摘した。

このうち、AI法の制定については、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が2025年6月に公布・施行された(一部は公布日から3か月以内の政令により定める日に施行)[12]。本AI法はAI戦略本部の設置及びAI基本計画の策定などを規定し、AIに関する直接的規制の適用は回避し、基本的に「AI非規制」の基本姿勢を明確にした基本法の体裁 [13]をとっており、この点、DPFJ提言の趣旨に適合している。

政府は今後AI法に基づき、AI基本計画の策定やAI指針の整備を進める方針であり、上記の「AIの積極的活用」及び「新産業創出のための総合戦略の策定」が進むかどうか今後の動向を引き続き注視したい。特にガイドラインであったとしても、日本の場合、法規制と同様の道義的拘束力を持つ傾向にあることを踏まえつつ、AIのリスク評価等について政府が細かく関与しないよう留意するとともに、逆にAIへのアクセスが非差別的に行うことができるよう所要の環境整備を行うことが求められる。

(米国新政権の発足とAIを巡る新たな対立)

AIガバナンスを巡る主要国の動向をみると、新しい対立軸が顕在化してきている。従来は中国において「生成AI規則」が制定され、海外生成AIが実質的に排除(中国国内において法律や行政規則で禁止されているコンテンツを生成AIが作成することを禁止)してきているのに対し、旧西側諸国はAIについて誰もが自由にアクセス可能であることを前提としており、覇権主義国家と自由主義国家という両者の立場の違いがAIガバナンスの領域においてもより先鋭化していくものと考えられていた。

しかし、2025年1月に米トランプ政権が発足して以来、AIガバナンスの領域において旧西側諸国の内部においても深刻な対立が生じ始めている。2025年2月、フランスにおいて開催されたAIアクションサミットにおいて声明が採択され、「AIが(国際的な枠組みを踏まえつつ)オープン、包摂的、透明、倫理的、安全、セキュア、そして信頼できることを確保」することなどがその内容として盛り込まれた [14]。この声明には日本を含む64か国・地域が署名し、EUのフォン・デア・ライエン委員長が「AIが安全であるという人々の確信を必要とする。これこそがAI法の目的だ。」と述べた。これに対し、米国はこの声明に署名することを拒否 [15]。ヴァンス副大統領は「AI部門を過度に規制することは離陸途上にある革新的な産業を殺しかねない。我々は成長特化型のAI政策に全力を傾ける。」という立場をとった。このように、AI法というハードローを通じてAI利用者の安心を確保しようとする欧州と発展途上にあるAIという技術は非規制によって更なる成長を目指すべきだとする米国との間でAIガバナンスを巡る対立が生まれている。

(課題を抱える米AI政策)

2025年1月、米国は新しい大統領令においてバイデン政権時代のAI政策を全面的に否定した。バイデン政権時代の2023年10月、AIガバナンスに関する大統領令において、AIに関する直接的な規制は回避しつつも、AIの脆弱性をみつけるRed Teamingに関する基準をNISTで策定すること、アルゴリズムによる差別を禁止するための明確なガイダンスの策定などソフトロー的なアプローチで推進することとされていたが、これらの方針は政権交代によりすべて破棄された。かわって2025年7月、トランプ政権はAIに関する新たな大統領令とAI行動計画を公表した。

特にAI行動計画においては、AIイノベーションの加速化、米国のAIインフラ(電力グリッドの整備や半導体製造業の国内回帰を含む)の建設促進、AIを巡る国際外交・安全における先導の3つの柱(トータルで30項目)を掲げた。

その中では、AIを阻害する規制の見直しなど従来の主張を改めて確認するとともに、同盟国等への米国AIの輸出促進やAIや半導体の対中輸出規制への同盟国の追随促進といった米国主導のユニラテラルな色彩が濃い項目が含まれている。

さらに加えて、連邦政府においてはDEI(Diversity, Equity and Inclusion)のような「イデオロギー」に偏ったLLMを連邦政府が調達しないという「イデオロギー中立性(ideological neutrality)」なる方針が示された。この点、既に多くの指摘がなされているように、前出の中国生成AI法における生成物の内容に国家が介入するというアプローチと米国における「イデオロギー中立性」による国家の介入は、その内容こそ国家の基本方針の違いによって異なるとはいえ、国家によるAIへの介入(ガバメントリーチ)という点で重要かつ深刻な論点(自由主義国家の価値観としての「表現の自由」の侵害)を提示している。

DPFJ提言では「サイバー空間に対する国の関与が強まる中、自由主義国家と覇権主義国家の対立がAIガバナンスの領域でもさらに先鋭化することが懸念される」とした。しかし、現実にはAIに対する規制のアプローチにおける欧州と米国の対立が生まれ、AI生成物への国家の介入という点で中国と米国が類似のアプローチをとるなど、より複雑な構造をみせるようになってきており、今後の動向を注視していく必要がある。

セキュリティガバナンス—包括的な抑止戦略の構築

サイバー空間においては平時と有事の境目がないグレーゾーン事態、民生用と軍事用の境目がなくなるハイブリッド戦争といった状況(境目の曖昧化)が既に現実化している。このため、日常の社会経済活動においても、国家間の対立や国家の関与が疑われるサイバー攻撃などに細心の注意を払う必要がある。

(大きく前進した能動的サイバー防御)

そうした中、2025年5月に成立した「サイバー対処能力強化法」[16]は日本のサイバーセキュリティ分野の体制強化に向けた大きな前進だと言える。2022年12月に閣議決定した国家安全保障戦略 [17]で初めて明確に打ち出した能動的サイバー防御を巡る法制度の整備だが、今回の強化法のポイントは以下のとおりである。

まず官民連携の強化については従来も様々な取り組みが進められてきたが、今回の強化法においては、基幹インフラ事業者によるインシデント報告の強化、情報共有等のための新たな官民協議会の設置(民間側には基幹インフラ事業者の他に電子計算機ベンダーなどを含む)、電子計算機に関する脆弱性情報の官民共有(政府から民間への情報提供)などが含まれている。また、能動的サイバー防御に関する制度整備としては、焦点となった通信情報の利用と通信の秘密の均衡を図るための独立機関の設置などが行われることとなり、2025年7月にはNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)を改組・強化する国家サイバー統括室(NCO: National Cybersecurity Office)官が設置された。

(包括的なサイバー抑止戦略の構築へ)

今後は包括的なサイバー抑止戦略の構築、これを踏まえた同志国グループによるサイバー国際連携の強化を図る必要がある。このうち、包括的なサイバー抑止戦略については、相手(攻撃者)が獲得しようとする利益を上回るコストを与えるという脅しによって相手に行動を踏みとどまらせる懲罰的抑止(Deterrence by Punishment)と相手の行動が決して効果がなく無意味であると悟らせる拒否的抑止(Deterrence by Denial)の2つの抑止力を有効に組み合わせることができるようにすることが求められる[18]。

また、民間部門のセキュリティ投資の促進(費用から投資への発想転換を促す企業情報開示、設備投資促進税制の導入)を図るとともに、圧倒的に不足しているサイバーセキュリティ人材の育成に向け、国の補助金を活用した訓練施設を設立し、民間運用を基本としながら官民のインシデント情報を活用したサイバーレンジの整備・運用を図る官民連携型の新たな人材育成センターの設置などの施策も講じる必要がある。

(認知戦対応のための体制整備)

さらに、サイバーセキュリティ戦略を構築していく上では、データの3要素、すなわちデータの機密性(confidentiality)、真正性(integrity)及び可用性(availability)を確保することが求められる。

特にデータ駆動社会の実現に向けて、データの真正性の確保は極めて重要になってくる。例えば最近の選挙戦においては国家の関与が疑われるボット攻撃が散見されるなど、民主主義の根幹となる選挙システムを標的とした攻撃(認知戦)が一層深刻化する可能性があり、平常時における偽誤情報対策も含めた対策が必要になってくる。この点、前掲の国家安全保障戦略において、「偽情報等の拡散等を含め、認知領域における情報戦への対応能力を強化する」観点から「新たな体制を政府内に整備する」とされているところであり、政府部内における認知戦担当部局の設置等を急ぐ必要がある。

多極化する国家間連携—複雑化するデジタル外交

(異なるデジタル国家像)

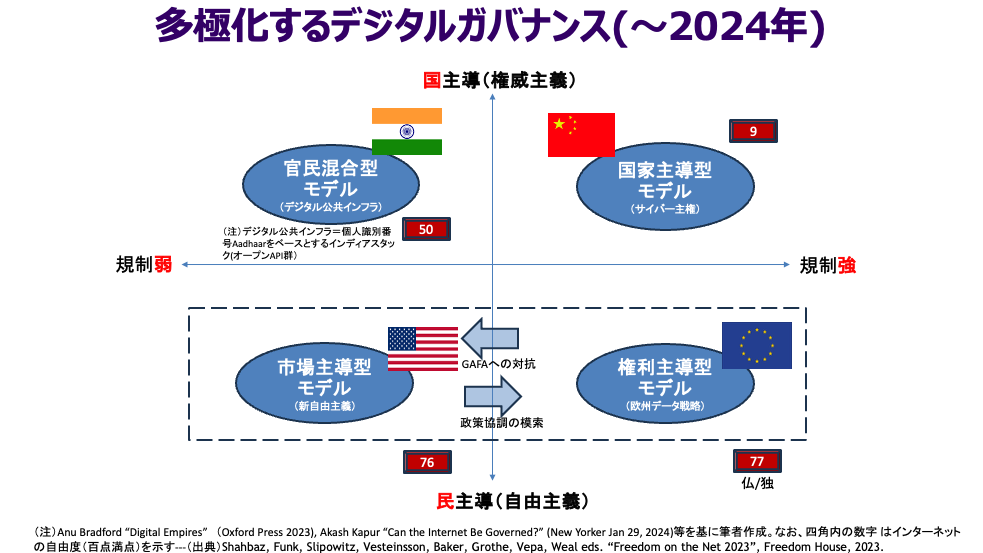

各国のデジタル政策の基本的方向性は一様ではない。ここで、米国、欧州、中国、インドの4か国(地域)のデジタル政策を整理してみたい。図1に示すように横軸に「規制の強さ」(右方向にいくほど規制が強い)、縦軸に「国家の関与度」(上方向は国主導の権威主義、下方向は民主導の自由主義)を示してみると、4者4様のデジタル国家像が見えてくる[19]。

まず米国は、従来から市場メカニズムを最大限尊重する新自由主義を核とする「市場主導型モデル」をとっている。バイデン前政権においては、GAFAに代表されるプラットフォーム事業の市場独占力への対抗措置(反トラスト法の適用)が競争当局の大きな課題の一つであったが、トランプ政権への移行に伴い、こうした取り組みは全面的に姿を消し、市場メカニズムを重視しつつ、対外的にはユニラテラルに米国の利益を追求する姿勢が明確化した。これによりWTOをはじめとするマルチラテラルなモノ・サービスの越境取引のための国際ルールは機能しない状況を招いており、今後を見通すことも極めて困難な状況が続いている。

一方、欧州は、2020年2月の欧州データ戦略[20]において「個人がデータを絶え間なく生み出す社会では、データの収集・利用は欧州の価値、基本的な権利やルールに則って行なわなければならない」と指摘しているように、欧州市民の権利を基礎とする「権利主導型モデル」である。例えばGDPR(EU一般データ保護規則)はその典型例で、EU域内の個人情報保護を徹底しつつ、欧州域外からEU市民の個人情報の入手などを行なう場合にも、規則違反に罰則や課徴金を課す規制の「域外適用」が盛り込まれている。これはGAFAに対するEUの対抗策の色合いが濃い。

さらに、利用者保護のためのデジタルサービス法(DSA)、プラットフォーム規制であるデジタル市場法(DMA)、データ流通を促進するためのデータ法からAI法に至るまで、包括的なデジタル法体系の整備を積極的に進めており、これが他国にも波及してグローバル化する「ブリュッセル効果」を生み出している。

次に中国は2000年代初頭までは国内デジタル産業の育成といった産業政策が中心だったが、2010年代からサイバー主権(サイバー空間における国家主権)を唱え始め、ネット検閲の強化や社会信用システムの導入に加え、データの越境転送規制を含む「データ三法」[21]を制定するなど、国家主導型モデルの体制を強化している。また、2024年8月には「データスペース構築5か年計画」を策定し、データの価値化・資源化・資産化・資本化を推進する「データ20条」の発表(2022年12月)、国家データ局の設置(2023年3月)の後、「信頼できるデータスペースの発展行動計画(2024-2028)」(2024年11月)を策定し、2028年までに100以上のデータスペースの構築を目指すとしている。

さらに、欧米や中国と異なる「第四のモデル」がインドだろう。具体的には、デジタル公共インフラを国が開発し、これを広く民間に開放して、デジタルサービス市場の拡大を図る「官民連携型モデル」が採用されている。デジタル公共インフラの基盤となるのは、アダール(Aadhaar)と呼ばれる12桁の個人識別番号であり、氏名などの基本情報や生体情報(虹彩、指紋、顔写真)に紐づいている。これを基盤に本人確認(eKYC)、電子署名(eSign)、リアルタイム銀行間送金(UPI:Unified Payments Interface)、個人ストレージ(DigiLocker)などの機能が「インディアスタック」と呼ばれるオープンAPI群として提供され、民間が無償で自由に利用できる。

つまり、デジタル公共インフラ(プラットフォーム)は、国が公共財として提供し、誰もが公平に利用できるようにすることで、巨大プラットフォーマーによるデータ独占を回避しつつ、民主導のデジタルサービスを多数生み出そうとしている。この「インディアスタック」は、フィリピンやUAEでも近年採用されるなど、グローバルサウスに急拡大している。これは誰もが金融サービス(オンライン融資、小口送金、公正な補助金受給など)を利用できる「金融包摂」(financial inclusion)の実現に貢献するなど、グローバルサウスのニーズに適合しているからだ。このため、グローバルサウスを中心に「官民連携型モデル」は第四の極を形成していくだろう。そして、これは中国が進める「デジタルシルクロード」構想との間で、グローバルサウスを巡る競合を激化させる可能性がある。

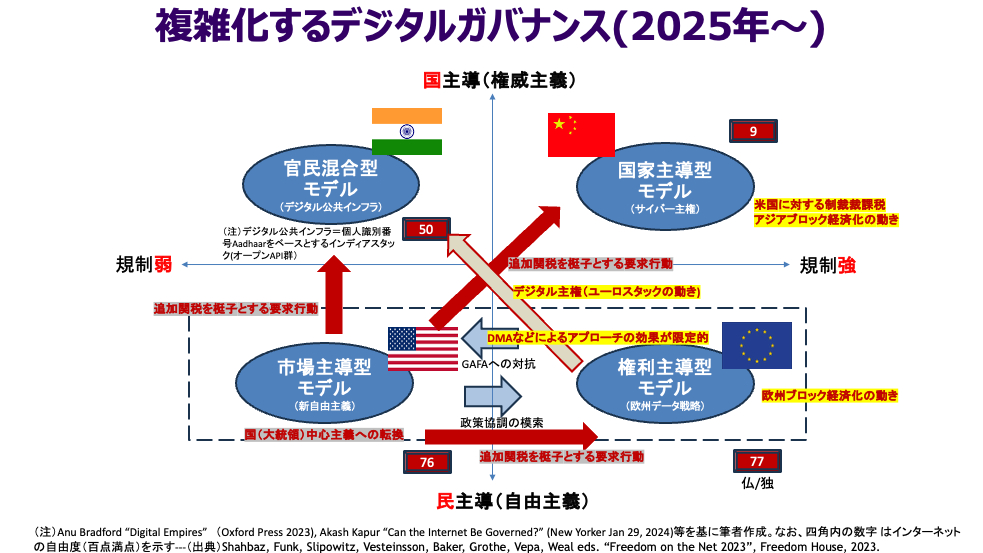

(変化するデジタル国家像)

以上で説明したデジタル国家像の4つのモデル(米国、欧州、中国、インド)は今後どのような変化をみせるだろうか(図2)。

これまた米トランプ政権の発足に伴う追加関税などのユニラテラルな政策が大きく影響している。米国は貿易相手国に対して追加関税を梃子として合理的な根拠を欠くとの指摘もある多数の要求事項を突きつけ、米国至上主義を通じ程度の差こそあれすべての相手国との間に溝が生まれている。中国はこれに対抗して米国に対する追加関税を課すとともに、米国に対するネガティブな立場を梃子にASEAN諸国との間の経済的パートナーシップの強化を図ろうと動いている。

欧州は一連のデジタル関連法制度を通じてGAFAに対する対抗策を講じてきたが、これが十分な効果をもたらしておらず、むしろ欧州市民のデータがGAFAに囲い込まれているという認識が高まっている。こうした中、2024年9月に出された欧州ドラギレポート[22]では、デジタル分野の遅れは欧州と米国との間の生産性格差の主因となっており、デジタル分野におけるイノベーションエコシステムの不十分さやデジタルインフラ投資の分散化によるインパクト不足などがあり、欧州としてのデジタル主権を取り戻すためには欧州発デジタル技術の創出・普及を目指す必要があると指摘している。こうした考え方は米国による追加関税による圧力への反発もあって欧州域内で急速に広がっており、欧州独自のデジタル主権を確保するためのユーロスタックにはエアバスをはじめ約100社が参加している。

(デジタル国家としての日本の立ち位置)

こうした中、日本の立ち位置はどこにあるのだろうか。デジタル技術に関する開発戦略、競争政策の方向性などをみる限り、欧州の方向感に比較的近い。例えば2025年7月の日EU定期首脳協議の共同声明では「データガバナンス、AI、オンラインプラットフォームなどの分野において、デジタルパートナ―シップの下での協力を拡充する」とともに、「データスペースを含め、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)を強化するためにデータガバナンスに関する協力を継続する」ことなどが盛り込まれている。

日本もインディアスタックのように公共デジタルプラットフォーム(インフラ)は国が構築し、そのプラットフォームのAPIをオープン化することで多様なアプリケーションモデルが民間で展開されるという官民連携モデルの方向に向かうことも一つの方向性ではないだろうか。

いずれにせよ、デジタル政策における議論のポイントは「デジタル主権をどう確保するか」という点にある。特に各国のデジタル政策の方向感として、自由主義国家(米国、欧州、日本)と権威主義国家(中国、ロシアなど)との間の違いだけではなく、自由主義国家内においても米国と欧州の亀裂が目立つようになってきている。その意味でも各国独自のデジタル主権を目指すようになってきている。

デジタル主権はデータ主権(自国のデータに対する管理権を維持すること)及び技術主権(自国のデジタルインフラの独立したコントローラビリティを確保すること)の2つの観点から議論していく必要がある。そしてデジタル主権を巡る議論はテクノロジーの議論だけではなく、経済、外交、安全保障、文化など多様な観点から議論を深めていく必要がある。

おわりに

以上、データガバナンス、AIガバナンス、セキュリティガバナンスを含むデジタルガバナンスの領域において、2025年前半を中心に注目すべき政策動向についてみてきた。

全体を俯瞰的にみる限り、DPFJ提言で展望した方向感で各国のデジタル政策が進んでいると理解できる一方、AI等のデジタル技術が想像を上回る速度で飛躍的に進化していることに加え、米国トランプ政権の登場によって同盟国を含む各国間のデジタル政策の乖離が目立つようになってきているところであり、本稿のような各国のデジタル政策の動向に関する包括的な検証を定期的に続けていく取組みの重要性を再認識させられた。

[2] https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100755776.pdf

[3] https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/073_honbun.pdf

[4] https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/026_honbun.pdf

[5] https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/210615_2.pdf

[6] https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/data_houshin_honbun.pdf

[7] デジタル行財政改革会議「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(2025年6月)の中で、「デジタル公共インフラ」について「社会全体がデジタルサービスを安全かつ効率的に活用するための共有基盤を指し、電子認証やガバメントクラウドなど、行政や民間のサービスを支える仕組みを指す。」と定義している。このデジタル公共インフラの範囲をどう捉えるかという観点は、各国のデジタル政策の骨格を形作るものとなる。

[8] https://www.ipa.go.jp/jdep/

[9] 内閣府の関連サイトは次のとおり。https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/seibi/2025sna/2025sna.html

[10] 例えばオードリー・タン&E. グレン・ワイル「PLURAITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来」(サイボウズ式ブックス、2025年5月)などを参照。

[12] 概要は以下のサイトを参照。https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_hou_gaiyou.pdf

[13] DPFI提言においてもサイバーセキュリティ基本法と同様の基本法の体裁をとることを提言している。なお、この点「罰則規定がない」ことを強調する論説が時折見受けられるが、本質は「AIの利用において国民の権利義務を制約する規制が法律に含まれていない」ことが重要である。

[15] 主要国では英国も署名していない。しかし、署名拒否の理由は米国とは異なり、「国家安全保障と国際的なAIガバナンスに関する懸念」がその理由であると報道されている。

[16] https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cyber_anzen_hosyo_torikumi/index.html

[17] https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-j.pdf

[18] 抑止戦略としては、懲罰的抑止として外交的非難、経済制裁、国際司法訴追などの行為が考えられ、また拒否的抑止としては能動的サイバー防御など相手攻撃能力の事前の無力化などが含まれる。

[19] 米国・中国・欧州のモデルはAnu Bradford “Digital Empires”(Oxford Press 2023)に基づく。なお、インドのデジタル公共インフラについてはAkash Kapur “Can the Internet Be Governed?”(New Yorker, Jan.29, 2024)等による。

[20] European Commission “A European Strategy for Data” (Feb. 2020)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066

[21] 「データ三法」とは、「サイバーセキュリティ法」(2017年6月施行)、「データセキュリティ法」(2021年7月施行)及び「個人情報保護法」(2021年11月施行)の三法を指す。

[22] 三菱総合研究所(MRI)「ドラギレポートの概要と日本への示唆」(2024年10月)https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/dep/2024/i5inlu000000zz0x-att/dep20241029.pdf